„Wann haben wir gemerkt, dass wir in einem neuen Land leben? Und woran? Und wie lernen wir, gegen den Wind zu atmen, der sich unheilvoll zusammenbraut und mit scharfen Böen in die Lungen drückt?“

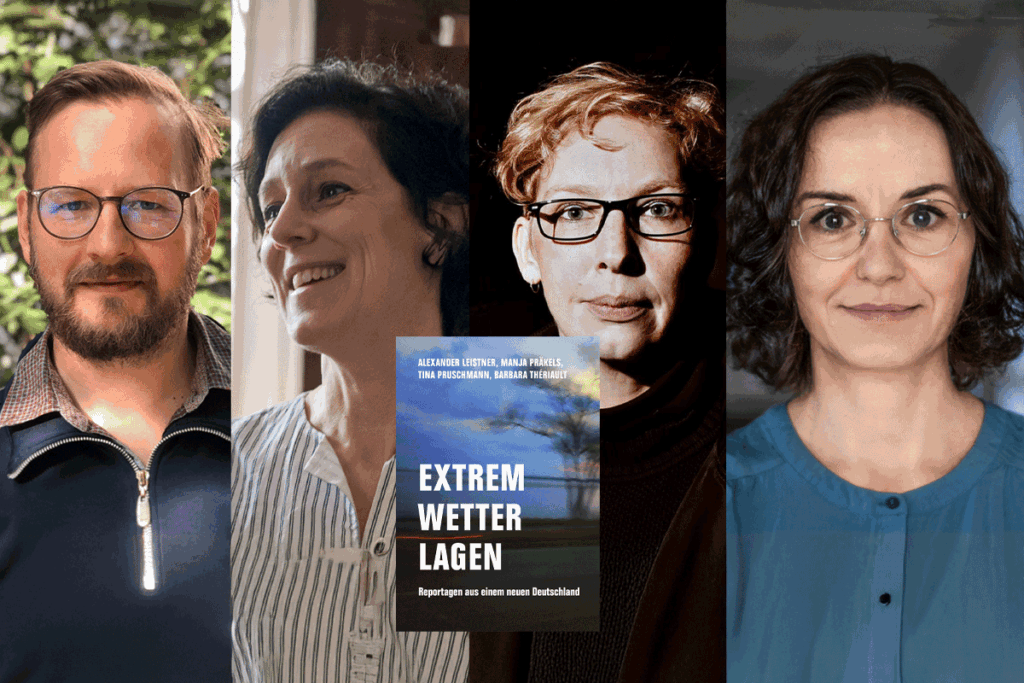

2024 startete ein ungewöhnliches literarisch-soziologisches Projekt. Mit Manja Präkels, Tina Pruschmann und Barbara Thériault wurden drei namhafte Autorinnen als „Überlandschreiberinnen“ ausgeschickt, um die Stimmung in Ostdeutschland zu ergründen, verborgene gesellschaftliche Brüche und Kipppunkte sichtbar zu machen. Während Manja Präkels gezielt zivilgesellschaftliche Initiativen und Brennpunkte in Brandenburg besuchte, bereiste Tina Pruschmann mit dem Fahrrad entlegene Regionen im sächsischen Erzgebirge. Barbara Thériault heuerte als Lokaljournalistin bei einer thüringischen Zeitung an, und Alexander Leistner folgte mentalen Entwicklungslinien, deren Anfänge teils noch vor 1989 zu verorten sind. So entstanden literarische Reportagen über die Normalisierung rechtsextremer Strukturen und Narrative, bedrohte Kulturvereine und Gedenkstätten, bizarre Infrastrukturprojekte in Ruinenlandschaften. Über Menschen, die wegsehen und schweigen, und solche, die tagtäglich ihr Bestes geben, um im tobenden Sturm der Umwertung aller Werte weiter gegen den Wind zu atmen.

Die Autor:innen präsentieren ihr Buch im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Autor Michael Bittner, der auch zum Organisationsteam des Festivals Literatur JETZT! gehört.

Am 27. Januar 2025 verlieh die Universität Leipzig den Transferpreis an Dr. Alexander Leistner:

„Dr. Alexander Leistner verantwortet am Institut für Kulturwissenschaften unter anderem zwei Teilprojekte des BMBF-Forschungsverbundes „Das umstrittene Erbe von 1989“. Seit dem vergangenen Jahr leitet er zudem das Projekt „Überlandschreiberinnen – Ways across the Country“, das von der Volkswagen-Stiftung gefördert wird. Bei seinen Forschungen zu Umbrüchen in der politischen Kultur Ostdeutschlands und zu den damit verbundenen Gefährdungen für ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen spielt der Transfergedanke stets eine wichtige Rolle, wie Prorektor Eilers sagte. So hat Alexander Leistner mit seinem Team für den Forschungsverbund Erbe ´89 etwa das Format der Praxiswerkstätten entwickelt, das seit vielen Jahren zweimal jährlich einen Austausch mit einem festen Kreis von Pädagog:innen der außerschulischen Geschichtsvermittlung ermöglicht und Professionalisierungsprozesse in deren Tätigkeitsbereich anregt.“

Überlandschreiberinnen auf der Leipziger Buchmesse: Heimat – die Politisierung eines Gefühls. Beobachtungen aus dem Superwahlsommer 2024 – Tina Pruschmann und Dr. Judith C. Enders

Welche Rolle spielt der Begriff „Heimat“ in der sächsischen Politik? Die Autorin Tina Pruschmann hat sich im Sommer 2024 auf eine Reise durch den Freistaat kurz vor den Landtagswahlen begeben und über diese Frage mit Menschen, die ihr begegnet sind, gesprochen. Ihre Reise war Teil des literarisch-soziologischen Projekts „Überlandschreiberinnen“ für das drei Autorinnen, ihre Erlebnisse in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Superwahljahr 2024 in Texten verarbeitet haben. Einer dieser Texte von Pruschmann ist im Jahrbuch des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts „Demokratie in Sachsen“ (edition überland, März 2025) enthalten. Auf der Buchmesse unterhalten sich Tina Pruschmann und Dr. Judith C. Enders, die das Projekt Überlandschreiberinnen (waysacrossthecountry.de) koordiniert hat, darüber, wie Literatur und Wissenschaft sich ergänzen können, um gesellschaftliche Phänomene zu analysieren und begreifbar zu machen.

Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Doreen Jonas.

Die Politologin Judith C. Enders sagt, angesichts der AfD-Erfolge werde der Begriff „Brandmauer“ in Deutschland wohl bald nicht mehr ausreichend sein – es brauche Ersatz.

Den ganzen Videobeitrag hier hören

Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich zur Wiederwahl – will im Amt bleiben. Partner seiner CDU ist die SPD. Beide Parteien haben den Koalitionsvertrag unterschrieben. Doch zur absoluten Mehrheit fehlen ihnen zehn Stimmen. Die könnten vom BSW kommen, das mit 15 Abgeordneten im sächsischen Landtag vertreten ist.

Über die erste Bewährungsprobe für Kretschmer und die Lage im Osten hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit der Politikwissenschaftlerin Judith Enders gesprochen – einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die politische Entwicklung in Ost-Deutschland.

35 Jahre nach dem Mauerfall haben sich die Kategorien „Ost“ und „West“ immer noch nicht erledigt. Warum sich auch junge Leute als ostdeutsch bezeichnen, darüber hat Susann Reichenbach mit der Politologin Judith Enders gesprochen.

Mit dem Mauerfall vor 35 Jahren – und anschließend der Wiedervereinigung – hat sich für eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen in Ostdeutschland die Welt von jetzt auf gleich verändert: es gab jede Menge Chancen, aber auch schmerzhafte Lernprozesse.

Die Kinder und Jugendlichen hätten gesehen, dass die eigenen Eltern gar nicht zurecht kommen in den 90er Jahren, sagt Judith Enders, Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Initiative „Dritte Generation Ost“.

Hier reinhören

Wenn Manja Präkels darüber schreibt, was in Ostdeutschland passiert, dann erzählt sie zum Beispiel von einem Christopher Street Day in Rheinsberg oder von anderen Brandenburger Initiativen für Vielfalt. Manja Präkels berichtet aber auch von der Wiederkehr der „Glatzen“, denn es sind wieder Jugendliche in der Uniform der rechtsextremen Schläger der 1990er Jahre unterwegs. Diese Zeit der rechten Gewalt hat sie aus nächster Nähe erlebt und vor ein paar Jahren in ihrem Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ beschrieben. Frank Meyer hat mit ihr darüber gesprochen, wie sie mit Jugendlichen über diese Erlebnisse diskutiert und warum ihre Band „Der singende Tresen“ heißt.